Ogni colore è un’emozione, un sentimento, una tradizione, una leggenda, una cura. Secondo Laura Imai Messina ne “Il Giappone a colori” nulla è rimasto normale dopo il suo lungo viaggio nei colori antichi e moderni del paese del Sol Levante.

Tuffarsi nel grigio o camminare al suo fianco.

Temere o abitare il bianco.

Assaggiare o respirare il nero…

Ogni libro emana un proprio colore dal potenziale tempo liminare, come quando si fa galeotto di una risata che improvvisamente esplode in un pianto… e viceversa.

L’aggettivo possessivo lascia, allora, spazio al personale, al soggettivo, abitando il terrore, tuffandosi nella gioia, respirando la poesia, passeggiando con la nostalgia, vivendo nella libertà.

«Ma non ce ne fregava niente: eravamo fatti e giovani ed era una tiepida sera di primavera e stavamo entrando nel mondo degli adulti. Quella sera del 1981 ebbe luogo alla vigilia di un’estate tranquilla e deliziosa a L.A. – l’estate che precedette l’inizio dell’orrore, anche se avremmo poi scoperto che era cominciato ‘prima’ di quell’estate, si era già dispiegato in modi di cui non eravamo consapevoli – e quella sera, di cui ricordo pochi specifici dettagli, mi appare a posteriori come una delle ultime sere innocenti della mia vita nonostante non dovessimo assolutamente starcene lì, minorenni e stonati per la cocaina che avevamo sniffato, con un tizio molto più grande di noi che sarebbe stato assassinato tre anni dopo da uno dei nostri coetanei.»

1981. Tom, Susan, Debby, Bret, Matt, Ryan, Jeff, Robert… si apprestano ad affrontare l’ultimo anno nella prestigiosa Buckley School, tra party, alcol, droghe, sesso, identità “sottotraccia”, auto, cinema e musica. Un’iconica colonna sonora accompagna, infatti, una Los Angeles ammorbata da un’idea di disperazione imperante e di edonismo esasperato, timido germoglio dell’odierna società dell’immagine. Una Los Angeles pre digitale, non ancora stravolta da internet e dai social ma sconvolta dai delitti di un serial killer, il cui modus operandi, aberrante, chirurgico e osceno arriva a coinvolgere anche il gruppo di amici.

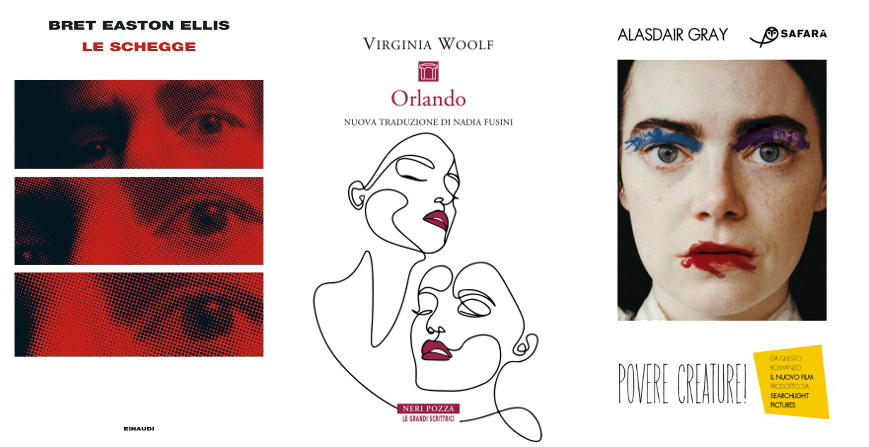

“Le schegge” (Einaudi) segna il ritorno di Bret Easton Ellis con un romanzo di (de)formazione, un horror, un thriller, che gioca sul crinale tra realtà e finzione: da quei “bambini superficialmente sofisticati” si leva, infatti, la voce narrante, quella di Bret, diciassettenne, aspirante scrittore, bramoso di varcare la soglia del mondo degli adulti, che avverrà in modo traumatico. Una voce che, scientemente, esprime quello scollamento dei giovani dallo stato emozionale in favore di “un’estetica insensibilità come sentimento”, “come movente, come ragione di esistere. L’insensibilità come estasi”.

«Proprio ora Orlando poggiava i piedi sul corpo giallo d’un leopardo araldico. E quando mise la mano sulla maniglia della finestra per aprirla, subito la mano si colorò di rosso, di azzurro e di giallo, come fosse l’ala di una farfalla. E a chi piacciono i simboli e prova gusto a decifrarli, potrebbe non sfuggire che proprio mentre le gambe ben formate, il corpo armonioso, le spalle eleganti di Orlando si macchiavano di luminosi colori araldici, il sole gli illuminò il viso, quando aprì impetuoso la finestra. Viso più candido e più serio non si potrebbe immaginare. Felice la madre che lo portò in seno, e più felice ancora il biografo che ne tramanderà la vita! L’una non avrà mai motivo di affliggersi, né l’altro avrà bisogno dell’aiuto di uno scrittore, o di un poeta.»

Una storia unica, impavida, innovativa, che attraversa cinque secoli non soltanto narrativi ma anche reali e che raggiunge il presente rappresentando, interpretando e dando voce all’attualità è l’“Orlando” di Virginia Woolf.

La vita di Orlando, prima ‘Lui’, giovane nobile inglese dalla bellezza androgina, lirico e solitario, inquieto e anticonformista, il favorito della Regina Elisabetta, poi la vita di Lei, l’Orlando che da un sonno lungo sette giorni si risveglia donna, una donna volitiva, colta e sempre iconoclasta.

“Orlando” è un romanzo “mondo” sul tema della libertà, dell’identità, vissuto dallo sguardo dicotomico di una sessualità diadica e in cui il mutamento è da considerarsi un progresso come afferma la traduttrice di questa nuova edizione per Neri e Pozza, Nadia Fusini, firma anche di un’interessantissima Introduzione: «Sì che potremmo interpretare così: la donna è la versione più perfetta dell’essere umano; l’essere umano al suo meglio è donna.»

«Calcolo la sua età in base a quella dei bambini con cui gioca. Robbie Murdoch, il nipotino della mia governante, non ha ancora due anni. Fino a cinque settimane fa, loro due camminavano carponi dappertutto, felici e contenti, poi lei ha cominciato a trovarlo noioso e ha sviluppato un’appassionata ammirazione per un nipote della mia cuoca. Questo bambino vivace ha sei anni e, dopo che Bella ha perso il suo carattere di novità, è stato lui a trovare lei molto noiosa. Credo che mentalmente Bella abbia quasi quattro anni e se ho ragione il suo corpo ha sollecitato la crescita del suo cervello ad un ritmo eccezionalmente veloce.»

Epoca tardo vittoriana. Glasgow. Febbraio 1881. Dall’unione del corpo di una venticinquenne suicida con il cervello del feto (ancora vivo) che portava in grembo nasce Bella Dexter, tramite gli esperimenti, poco ortodossi e tesi a determinati scopi, dei due chirurghi Godwin Baxter e Archibald MacCandless.

Non conosce vergogna Bella Dexter ma solo curiosità e stupore mentre attraversa la sua epoca, tra forasticità e sregolatezza, ma soprattutto la piena libertà derivante dalla deflagrante unione di una mente “immatura” e di una donna nell’acme della propria giovinezza e bellezza.

Gotica, grottesca, filosofica, erotica. Complessa, articolata e di non facile classificazione è la storia di questa creatura, mentre palese è la sua eco frankensteiniana. Come è complessa anche la struttura di “Povere creature!” dell’eclettico scrittore e drammaturgo scozzese Alasdair Gray che, infatti, adotta l’espediente del manoscritto ritrovato per narrare la storia a più voci e con differenti visioni.

Grazie al Leone d’Oro vinto dall’omonimo film del regista greco Yorgos alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 , ispirato al racconto di Gray, il romanzo è tornato in libreria per Safarà Editore.

«La presentatrice chiama il mio nome, mi siedo sullo sgabello. Ringrazia l’assessore, ringrazia le scuole, ringrazia il teatro, ringrazia le maestre, continua a ringraziare e i bambini bisbigliano. Prima piano poi sempre più forte. La presentatrice si rivolge a me. “Lo dici tu a questi bambini che se non stanno zitti e non fanno i bravi, non avranno regali da Babbo Natale?” (…) “Allora Toni, lo vogliamo dire a questi bambini?” ripete.

“Cosa?”

“Che Babbo Natale non porta i regali a chi fa il cattivo?”

Non è una domanda retorica, vuole proprio che le risponda. Respiro.

“Io a questi bambini dico che possono fare quello che vogliono, perché Babbo Natale non esiste”.

L’ho detto. Babbo Natale non esiste.»

Così Antonia, brillante scrittrice e illustratrice di libri per ragazzi dinanzi ad una platea di bambini ed insegnanti, in diretta social. Lavoratrice indefessa, madre affaticata di una figlia preadolescente gelosa del tempo che il lavoro di sua madre le ruba, Tonia, è prima di tutto, una figlia. Come ogni essere vivente, del resto. E quell’inciampo nell’Auditorium è l’occasione per scandagliare la propria condizione filiare che equivale ad affrontare un lutto, a chiudere un cerchio, a perdonare, a riconciliarsi, a dirsi addio, a sorridere.

Presentata come “una fiaba di Natale ai tempi dei social”, “I sorrisi non fanno rumore” (Bompiani) di Enrica Tesio è una favola dolce e amara su quella terra di mezzo situata tra l’infanzia e l’età adulta.

«Proprio di queste Benedikt andava in cerca, bestie sfuggite ai tre raduni regolari dell’autunno. Dovevano morire di freddo e di fame solo perché nessuno aveva la voglia o il coraggio di cercarle e riportarle a casa? Erano pur sempre esseri viventi. E Benedikt aveva una specie di responsabilità nei loro riguardi. Il suo scopo era semplice: trovarle e ricondurle a casa sane e salve prima che la grande festa portasse la sua benedizione sulla terra, e pace e gioia nel cuore degli uomini di buona volontà.»

Da ventisette anni, la prima domenica dell’Avvento, Benedikt insieme ai suoi fidati sodali, il cane Leò e il montone Roccia, attraversa l’immenso deserto bianco per portare in salvo le pecore smarrite tra i monti, sfuggite ai raduni d’autunno. Un ostico pellegrinaggio per le avverse condizioni climatiche che paiono cancellare non solo le connotazioni reali e terrene ma anche quelle più astratte della certezza.

È questa, tuttavia, la dimensione che il pastore avverte “propria”, in uno stato di intima quiescenza.

Con “Il pastore d’Islanda” (Iperborea) – “Advent” il titolo originale – Gunnar Gunnarsonn, uno dei massimi esponenti della letteratura islandese e scandinava, fa dono di un classico della letteratura nordica. Un viaggio metaforico e lirico, in cui la dimensione religiosa e simbolica tratteggiano i contorni di una parabola universale sui valori essenziali dell’uomo, “un inno alla comunione, alla fratellanza tra tutti gli esseri viventi”.

«Una storia di formazione elegante e toccante che esplora le intense amicizie giovanili, ma anche la violenza casuale che può in modo improvviso e definitivo alterare la logica presunta delle nostre narrazioni personali».

«Un’esplorazione lucida e vulnerabile dell’amicizia platonica e della perdita permanente che dimostra come gli adolescenti seri cercano di definire se stessi in dicotomie, e come sono le nostre routine a creare le nostre identità».

Con queste parole “Stay True. Tracce di un’amicizia” (NR edizioni) di Hua Hsu è stato insignito rispettivamente del Premio Pulitzer 2023, nella categoria memoir, e del Premio National Book Critics Circle Award 2022, nella categoria autobiografie.

Giornalista del New Yorker e docente di letteratura al Bard College, Hua Hsu attinge dalla propria vita per esplorare il sentimento dell’amicizia, riflettendo anche sulla ricerca di un senso e di un’appartenenza. Ne restituisce un memoir autobiografico e, al contempo, un omaggio all’amico Ken, conosciuto nello studentato di Berkeley e prematuramente scomparso, ucciso durante un furto d’auto, dopo meno di tre anni dal loro primo incontro.

L’iniziale idiosincrasia da parte dell’autore per le differenze che li separano lascia presto spazio a ciò che più li accomuna, letteratura e musica, e durante lunghe chiacchierate notturne e viaggi in macchina lungo la costa californiana consolidano un profondo legame fondante anche sul comune sentirsi estranei alla cultura americana.

«All’epoca, il tempo trascorso in macchina non era mai troppo. Avremmo guidato verso qualsiasi direzione, a patto di stare insieme.»

« Non mi aveva mai colpita con tanta brutalità. Avertii come una specie di interruttore spegnersi dentro di me. ‘Click’! […] Magia. Magia. Magia. Devo usare i miei poteri magici per restare in vita. devo diventare vuota, non devo provare nulla. Devo solo dire sì e obbedire. […]

Mia madre aveva perso il controllo, continuava a colpirmi come una furia con la pantofola, sulla testa, in faccia, sul collo, sulla schiena, dappertutto. Ma il mio interruttore era spento e non sentivo niente. Cuore spento. Mente spenta. Pensavo solo a trattenere il respiro nell’attesa che tutto finisse. Era come se fossi chiusa in un guscio, una capsula del tempo sepolta nella terra, completamente ferma, immobile, capace a malapena di trascinare la mia esistenza nel futuro.»

Chi è terrestre e chi alieno?

“Terrestre” è chi ascolta ottusamente la voce della società, il verbo della Fabbrica, adeguandosi alle sue norme morali secondo le quali la principale funzione degli essere umani, intesi come ingranaggi, consiste nell’accoppiarsi per produrre altri esseri umani.

“Aliena” è Natsuki, una bambina proveniente dal pianeta Pohapipinpobopia: ha il peluche Pyūt come migliore amico, una famiglia che la vessa e la considera un’inetta, un professore che le impartisce lezioni “speciali”, un portacipria ed una bacchetta con cui compie magie per proteggere la Terra da una grave crisi. Divenuta adulta, Natsuki asseconda la propria natura e, in compagnia del marito e del cugino, per sfuggire da un destino terrestre, approda ad una vita indipendente alternativa in cui la razionalità è sinonimo di libertà.

Con il crudissimo, glaciale, disturbante e immaginativo “I Terrestri” Murata Sayaka, giocando con l’apparenza, affronta il tema della necessità di trovare un proprio posto nel mondo, il tema della normalità lanciando, al contempo, un’aspra critica alla società borghese, impegnata nella spersonalizzazione degli individui.

«I tabù e i pregiudizi fanno parte del lavaggio del sistema, sono una forma di lavaggio del cervello. Bisogna guardarli con l’occhio dell’alieno e rendersi conto che non sono altro che stupide convenzioni imposte dalla società. Non hanno alcun senso, sono pura irrazionalità.»